MILANO – Le pietre e il popolo. Il Castello Sforzesco e Milano. Questa è la storia di come i sassi di una detestata roccaforte – talvolta caduti, più spesso abbattuti – diventino simbolo della rinascita della cultura in funzione civile, cuore pulsante di uno sforzo identitario. Luogo in cui l’arte finisce per dare forma (e futuro) alla città.

MILANO – Le pietre e il popolo. Il Castello Sforzesco e Milano. Questa è la storia di come i sassi di una detestata roccaforte – talvolta caduti, più spesso abbattuti – diventino simbolo della rinascita della cultura in funzione civile, cuore pulsante di uno sforzo identitario. Luogo in cui l’arte finisce per dare forma (e futuro) alla città.

Milano e il Castello Sforzesco: un racconto di amore-odio. Quello offerto dalle vicende dell’antica cittadella è un palinsesto discontinuo, fatto di momenti sublimi ma anche infami. Di distruzioni rabbiose, quanto di accurate ricostruzioni. Una rocca difensiva divenuta dimora rinascimentale, si trasforma in teatro di una delle corti più luminose d’Europa, per poi mutarsi in caserma e trascorrere 350 anni da quartier generale di potenze occupanti. Sotto gli affreschi di Leonardo dormono i cavalli. E gli stranieri sparano sui milanesi, siano archibugi francesi, bombarde spagnole o cannoni austriaci. Come stupirsi poi se ad ogni occasione i cittadini tentino di fare a pezzi il fortilizio? E’ la passione civica di Luca Beltrame a salvarlo dal rancore passato, immaginando per le antiche pietre una nuova vita a servizio della collettività. Saranno i milanesi ad aprire la borsa, mettendo in salvo preziose collezioni per tramandare l’identità cittadina. Restituito a Milano come ritrovato tempio della cultura, il Castello offre oggi un intricato tessuto di stanze e reperti, in cui gli sforzi di generazioni si concatenano fino a noi. In cui uomini e tempi lontanissimi arrivano a dialogare, lasciandoci gli appunti di Leonardo e il dolore di Michelangelo, gli sberleffi del Tiepolo e il nitore di Bramante, la pergamena purpurea di Beatrice d’Este e l’oroscopo (sbagliato) di Galeazzo Maria Sforza; le lacrime della direttrice Caterina Santoro sull’archivio distrutto dalle bombe alleate. Con circa 3 milioni di accessi l’anno, il Castello si presenta all’EXPO con un programma di oltre 60 iniziative, dal trasferimento della Pietà Rondanini nel (rinnovato) Ospedale Spagnolo, ai laboratori dei maestri liutai, dall’esposizione dei manoscritti sforzeschi alle visite guidate nei sotterranei. E poi conferenze, letture, concerti. La cittadella di pietra costruita dai padri, si offre oggi come antidoto allo smarrimento civile dei nostri giorni. In un’epoca fagocitata dal narcisismo del presente, i 650 anni di vita della fortezza generano spazi impensabili dove passato e futuro si allacciano, liberando conoscenza, offrendo cittadinanza. Si chiama Storia, e ci avvolge tutti.

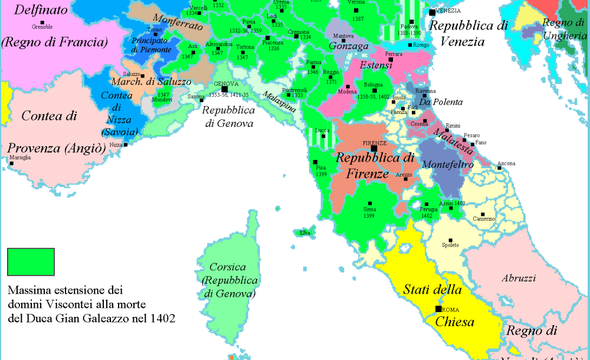

La rocca cambia pelle – Quanto costa il titolo di Duca di Milano? Centomila fiorini d’oro. E’ il 1395 quando Gian Galeazzo Visconti si fa investire dall’imperatore dell’ambito titolo. Dopo di lui, ci riusciranno i Savoia, i Gonzaga, gli Este, i Medici. Ma Visconti è il primo che può emanciparsi dalle origini popolari della Signoria, per atteggiarsi a vero sovrano. Ecco il bisogno di mantenersi all’altezza del rango acquisito, di reinventarsi un’identità. Non bastano le armi, bisogna imparare il linguaggio della regalità: serve lo sfoggio di una corte. La fortezza diviene il contenitore ideale per le ambizioni dei nuovi duchi. L’antica ‘rocca di Porta Giovia’ – costruita a cavallo delle mura medioevali da un altro Galeazzo con intenti difensivi – si trasforma, si adatta. Cambia pelle. E’ lì che muore senza eredi maschi l’ultimo dei Visconti, lasciando solo una figlia, Bianca Maria, andata in sposa al più intrepido e opportunista dei capitani di ventura. E’ lì che i cittadini della neonata, fragile Repubblica Ambrosiana si dirigono, nel tentativo di fare a pezzi il simbolo del potere signorile. Non ci riusciranno. Dalle ceneri dei tumulti sorge il marito della Visconti, Francesco Sforza. Cui la città si consegna “per fame e non per amore”. E’ il 1450: il 4° Duca di Milano non ha un blasone, ma un regno da costruire e una casata da legittimare. Giunto al potere con la spada, lo Sforza – come i suoi discendenti – sarà ossessionato dal bisogno di dare fondamento legittimo alla dinastia. Così intreccia le (proprie) aquile grifagne con le vipere dei Visconti, si sovrappone ai precedenti luoghi del potere, a cominciare dalla fortezza. Conscio dell’odio dei milanesi per la roccaforte, il duca Francesco – uomo d’armi ma anche adescatore di consensi – si guarda bene dall’abbatterla. Si limita a cambiarle destinazione d’uso: ne demolisce i bastioni medioevali, aggiunge le torri circolari, edifica l’attuale Piazza d’Armi, primo pezzo del Castello a sorgere ‘dentro’ le antiche mura, quasi protendendosi verso quel centro cittadino finora soltanto sorvegliato. Francesco chiama poi un architetto fiorentino, il Filarete, a tirar su l’alta torre d’ingresso: simbolico obelisco destinato a ricordare ai concittadini che se la nuova piazza vuole forse abbracciarli, il potere è uno solo. E si staglia dritto contro il cielo.

La rocca cambia pelle – Quanto costa il titolo di Duca di Milano? Centomila fiorini d’oro. E’ il 1395 quando Gian Galeazzo Visconti si fa investire dall’imperatore dell’ambito titolo. Dopo di lui, ci riusciranno i Savoia, i Gonzaga, gli Este, i Medici. Ma Visconti è il primo che può emanciparsi dalle origini popolari della Signoria, per atteggiarsi a vero sovrano. Ecco il bisogno di mantenersi all’altezza del rango acquisito, di reinventarsi un’identità. Non bastano le armi, bisogna imparare il linguaggio della regalità: serve lo sfoggio di una corte. La fortezza diviene il contenitore ideale per le ambizioni dei nuovi duchi. L’antica ‘rocca di Porta Giovia’ – costruita a cavallo delle mura medioevali da un altro Galeazzo con intenti difensivi – si trasforma, si adatta. Cambia pelle. E’ lì che muore senza eredi maschi l’ultimo dei Visconti, lasciando solo una figlia, Bianca Maria, andata in sposa al più intrepido e opportunista dei capitani di ventura. E’ lì che i cittadini della neonata, fragile Repubblica Ambrosiana si dirigono, nel tentativo di fare a pezzi il simbolo del potere signorile. Non ci riusciranno. Dalle ceneri dei tumulti sorge il marito della Visconti, Francesco Sforza. Cui la città si consegna “per fame e non per amore”. E’ il 1450: il 4° Duca di Milano non ha un blasone, ma un regno da costruire e una casata da legittimare. Giunto al potere con la spada, lo Sforza – come i suoi discendenti – sarà ossessionato dal bisogno di dare fondamento legittimo alla dinastia. Così intreccia le (proprie) aquile grifagne con le vipere dei Visconti, si sovrappone ai precedenti luoghi del potere, a cominciare dalla fortezza. Conscio dell’odio dei milanesi per la roccaforte, il duca Francesco – uomo d’armi ma anche adescatore di consensi – si guarda bene dall’abbatterla. Si limita a cambiarle destinazione d’uso: ne demolisce i bastioni medioevali, aggiunge le torri circolari, edifica l’attuale Piazza d’Armi, primo pezzo del Castello a sorgere ‘dentro’ le antiche mura, quasi protendendosi verso quel centro cittadino finora soltanto sorvegliato. Francesco chiama poi un architetto fiorentino, il Filarete, a tirar su l’alta torre d’ingresso: simbolico obelisco destinato a ricordare ai concittadini che se la nuova piazza vuole forse abbracciarli, il potere è uno solo. E si staglia dritto contro il cielo.

Milano salva i manoscritti- Del duca Francesco rimane oggi un ritratto, custodito nella Biblioteca Trivulziana insieme alla grammatica latina di sua figlia Ippolita, principessina partita sposa a Napoli e morta prima di diventar regina. E’ don Carlo Trivulzio, collezionista settecentesco, a pescare sul mercato antiquario lombardo questi (ed altri) preziosi reperti. Sono i frammenti della biblioteca riunita dai Visconti-Sforza a Pavia: un capolavoro di testimonianze d’epoca che gli invasori francesi, nel 1500, non si fanno scrupolo di impacchettare e trasferire in blocco. Quello che era il tesoro di manoscritti ducali finisce al castello di Blois, per poi entrare a far parte della Bibliothèque Nationale di Francia, dove si trova tutt’ora. Sulla piazza milanese si spargono solo le briciole della prestigiosa collezione, che il Trivulzio riesce a recuperare. Regalandoci i 9 codici oggi custoditi al Castello: piccoli specchi pregiati in cui la Milano rinascimentale si contempla, e da cui ci guarda. Don Carlo continua l’opera di raccolta: pergamene e arazzi danno vita a una collezione unica al mondo, nutrita dai discendenti dell’abate. Fino al 1935, quando la famiglia Trivulzio si prepara a cedere il lascito a Torino. Una sorta di sollevazione popolare accoglie la notizia a Milano: quei materiali sono reperti unici, narrano storie troppo legate al contesto lombardo, per lasciarli migrare in Piemonte. Alla fine un accordo è raggiunto: Torino si accontenta di un ritratto di Antonello da Messina, e le collezioni Trivulzio restano a casa. Il comune di Milano – con l’aiuto di una sottoscrizione pubblica – riesce a pagare alla famiglia i 9 milioni di lire necessari ad assicurare la preziosa raccolta alla città, legandola ai Musei Civici del Castello. Se la tutela del patrimonio tramanda l’identità di un luogo, è grazie ai milanesi che oggi fra i codici custoditi nelle teche della Trivulziana, si possono ammirare il libro di orazioni di Isabella, figlia di Ippolita Sforza, o l’oroscopo di Galeazzo Maria, il principe cui era stata predetta lunga e prospera vita. E che invece….

Milano salva i manoscritti- Del duca Francesco rimane oggi un ritratto, custodito nella Biblioteca Trivulziana insieme alla grammatica latina di sua figlia Ippolita, principessina partita sposa a Napoli e morta prima di diventar regina. E’ don Carlo Trivulzio, collezionista settecentesco, a pescare sul mercato antiquario lombardo questi (ed altri) preziosi reperti. Sono i frammenti della biblioteca riunita dai Visconti-Sforza a Pavia: un capolavoro di testimonianze d’epoca che gli invasori francesi, nel 1500, non si fanno scrupolo di impacchettare e trasferire in blocco. Quello che era il tesoro di manoscritti ducali finisce al castello di Blois, per poi entrare a far parte della Bibliothèque Nationale di Francia, dove si trova tutt’ora. Sulla piazza milanese si spargono solo le briciole della prestigiosa collezione, che il Trivulzio riesce a recuperare. Regalandoci i 9 codici oggi custoditi al Castello: piccoli specchi pregiati in cui la Milano rinascimentale si contempla, e da cui ci guarda. Don Carlo continua l’opera di raccolta: pergamene e arazzi danno vita a una collezione unica al mondo, nutrita dai discendenti dell’abate. Fino al 1935, quando la famiglia Trivulzio si prepara a cedere il lascito a Torino. Una sorta di sollevazione popolare accoglie la notizia a Milano: quei materiali sono reperti unici, narrano storie troppo legate al contesto lombardo, per lasciarli migrare in Piemonte. Alla fine un accordo è raggiunto: Torino si accontenta di un ritratto di Antonello da Messina, e le collezioni Trivulzio restano a casa. Il comune di Milano – con l’aiuto di una sottoscrizione pubblica – riesce a pagare alla famiglia i 9 milioni di lire necessari ad assicurare la preziosa raccolta alla città, legandola ai Musei Civici del Castello. Se la tutela del patrimonio tramanda l’identità di un luogo, è grazie ai milanesi che oggi fra i codici custoditi nelle teche della Trivulziana, si possono ammirare il libro di orazioni di Isabella, figlia di Ippolita Sforza, o l’oroscopo di Galeazzo Maria, il principe cui era stata predetta lunga e prospera vita. E che invece….

Una congiura provvidenziale- Galeazzo Maria Sforza, avido e prepotente, diventa duca alla morte del padre Francesco. Il nuovo principe vive nel castello con la moglie Bona di Savoia, e si fa promotore di una intensa campagna di nobilitazione della dimora. In pochi anni gli appartamenti della Corte Ducale si coprono di affreschi, mentre ori e stucchi impreziosiscono la Cappella. Anche la Rocchetta, la zona più difesa della fortezza, viene rimessa a nuovo. E non invano. E’ qui che il 26 dicembre 1476 si rifugia la duchessa Bona, dopo che una pugnalata sferrata in chiesa durante la Messa, le ha ucciso il marito e messo in pericolo il trono. Bona teme il cognato Ludovico, e non a torto: per proteggere se stessa e l’erede-bambino Gian Galeazzo, la duchessa si rifugia nell’ala più fortificata del cortile, da allora detta “torre di Bona”. Dal fortilizio la reggente passa al contrattacco, cercando di districarsi fra le ambizioni dei fratelli Sforza. Ma la sua abilità non basta a difendere il regno dai maneggi del quarto fra di loro, Ludovico; che presentandosi come il difensore degli interessi del nipotino, riesce ad allontanarla dalla corte (non senza aver prima tagliato la testa al suo capace consigliere, il Richelieu di turno, Cicco Simonetta). La città è ormai nelle mani di Ludovico. Ambizione sfrenata, un’ossessione per l’astrologia, l’astuto principe riesce a mettere nell’angolo il nipote e ad imporsi come sovrano de facto. Quando una provvidenziale ‘febbre’ si porta via il giovane duca di pastafrolla, la corona è finalmente libera di posarsi sulla testa di chi da anni ne esercita i poteri. Regalando alla città la sua corte più splendida. E facendo di Milano l’Atene d’Italia.

Una congiura provvidenziale- Galeazzo Maria Sforza, avido e prepotente, diventa duca alla morte del padre Francesco. Il nuovo principe vive nel castello con la moglie Bona di Savoia, e si fa promotore di una intensa campagna di nobilitazione della dimora. In pochi anni gli appartamenti della Corte Ducale si coprono di affreschi, mentre ori e stucchi impreziosiscono la Cappella. Anche la Rocchetta, la zona più difesa della fortezza, viene rimessa a nuovo. E non invano. E’ qui che il 26 dicembre 1476 si rifugia la duchessa Bona, dopo che una pugnalata sferrata in chiesa durante la Messa, le ha ucciso il marito e messo in pericolo il trono. Bona teme il cognato Ludovico, e non a torto: per proteggere se stessa e l’erede-bambino Gian Galeazzo, la duchessa si rifugia nell’ala più fortificata del cortile, da allora detta “torre di Bona”. Dal fortilizio la reggente passa al contrattacco, cercando di districarsi fra le ambizioni dei fratelli Sforza. Ma la sua abilità non basta a difendere il regno dai maneggi del quarto fra di loro, Ludovico; che presentandosi come il difensore degli interessi del nipotino, riesce ad allontanarla dalla corte (non senza aver prima tagliato la testa al suo capace consigliere, il Richelieu di turno, Cicco Simonetta). La città è ormai nelle mani di Ludovico. Ambizione sfrenata, un’ossessione per l’astrologia, l’astuto principe riesce a mettere nell’angolo il nipote e ad imporsi come sovrano de facto. Quando una provvidenziale ‘febbre’ si porta via il giovane duca di pastafrolla, la corona è finalmente libera di posarsi sulla testa di chi da anni ne esercita i poteri. Regalando alla città la sua corte più splendida. E facendo di Milano l’Atene d’Italia.

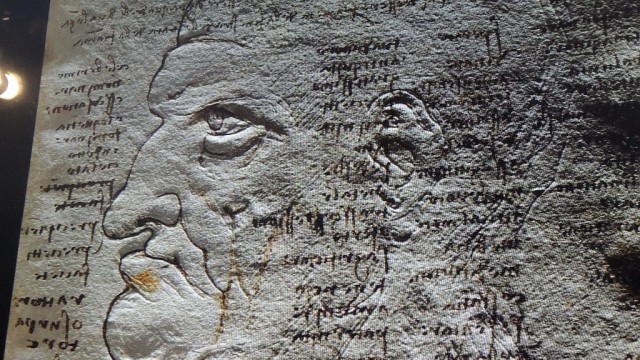

Quella montagna di monete d’oro- Erudito, amante delle arti, il nuovo duca – detto il Moro – ha una doppia legittimazione da guadagnarsi: quella comune a tutta la dinastia, e quella legata alla dubbia ascesa personale. E doppiamente si impegna nell’imbastire esibizioni di magnificenza. Dà il via ad un grande piano di abbellimento delle stanze, affida al Bramantino (o al Bramante?) la decorazione della Sala del Tesoro, dove ancor oggi svetta Argo, guardiano della fortuna sforzesca. Una montagna di monete d’oro “che un capriolo avrebbe fatto fatica a scavalcare con un balzo” presto inghiottita da guerre, doti, e apparati di lusso. Il Moro attinge a piene mani anche per portare a corte il Rinascimento. Si circonda di grandi artisti, fra cui Bramante: del futuro architetto di S. Pietro, il Castello conserva oggi la ‘ponticella’- delicato edificio in cui il duca si rinchiuderà a piangere l’improvvisa scomparsa della moglie. Ma se c’è qualcuno a cui Ludovico affida i propri sogni di gloria, questi è Leonardo da Vinci. Pittore, scultore, il maestro fiorentino si candida alla posizione di artista di corte soprattutto come ingegnere bellico (anche perché le spese militari assorbono il 70% del bilancio dello Sforza). I due si intendono, si stimano: nei 500 ducati l’anno d’ingaggio, Leonardo trova la tranquillità necessaria a rincorrere mille visioni. E a prestare il suo genio là dove richiesto per la celebrazione della dinastia. Per esempio, nella statua equestre ideata dal Moro per il padre: ma 18 anni dopo l’inizio dei lavori, della grandiosa opera in bronzo non c’è traccia. Più che artista, Leonardo si considera inventore, anche se “non dà mai fine ad alcuna cosa cominciata”. E mentre il modello del cavallo si impantana nel cortile della fortezza, i 650 quintali di metallo previsti per la sua fusione vengono riciclati per fabbricare cannoni: il monumento più grandioso che mai avesse celebrato un soldato, viene giustamente immolato alle esigenze di una nuova guerra.

Quella montagna di monete d’oro- Erudito, amante delle arti, il nuovo duca – detto il Moro – ha una doppia legittimazione da guadagnarsi: quella comune a tutta la dinastia, e quella legata alla dubbia ascesa personale. E doppiamente si impegna nell’imbastire esibizioni di magnificenza. Dà il via ad un grande piano di abbellimento delle stanze, affida al Bramantino (o al Bramante?) la decorazione della Sala del Tesoro, dove ancor oggi svetta Argo, guardiano della fortuna sforzesca. Una montagna di monete d’oro “che un capriolo avrebbe fatto fatica a scavalcare con un balzo” presto inghiottita da guerre, doti, e apparati di lusso. Il Moro attinge a piene mani anche per portare a corte il Rinascimento. Si circonda di grandi artisti, fra cui Bramante: del futuro architetto di S. Pietro, il Castello conserva oggi la ‘ponticella’- delicato edificio in cui il duca si rinchiuderà a piangere l’improvvisa scomparsa della moglie. Ma se c’è qualcuno a cui Ludovico affida i propri sogni di gloria, questi è Leonardo da Vinci. Pittore, scultore, il maestro fiorentino si candida alla posizione di artista di corte soprattutto come ingegnere bellico (anche perché le spese militari assorbono il 70% del bilancio dello Sforza). I due si intendono, si stimano: nei 500 ducati l’anno d’ingaggio, Leonardo trova la tranquillità necessaria a rincorrere mille visioni. E a prestare il suo genio là dove richiesto per la celebrazione della dinastia. Per esempio, nella statua equestre ideata dal Moro per il padre: ma 18 anni dopo l’inizio dei lavori, della grandiosa opera in bronzo non c’è traccia. Più che artista, Leonardo si considera inventore, anche se “non dà mai fine ad alcuna cosa cominciata”. E mentre il modello del cavallo si impantana nel cortile della fortezza, i 650 quintali di metallo previsti per la sua fusione vengono riciclati per fabbricare cannoni: il monumento più grandioso che mai avesse celebrato un soldato, viene giustamente immolato alle esigenze di una nuova guerra.

L’ultimo tradimento – Fra una trama e l’altra, il Moro chiede il ritratto della favorita, la ‘Dama con l’ermellino’ Cecilia Gallerani, cui il Da Vinci regala l’immortalità, salvandola dall’oblio riservato alle amanti celebri. “Tutto mi piace” annota Leonardo a proposito del Castello: e disegna nuovi bastioni, l’itinerario di una strada segreta. Del maestro ci arrivano persino gli schizzi degli armadi di casa Sforza, recuperati grazie al solito don Trivulzio, che regalando un orologio d’argento ad un antiquario, riesce a mettere le mani su un quadernetto autografo del genio fiorentino. E’ il Codice Trivulziano, dove si sfogliano progetti per la cupola del Duomo, ritratti grotteschi e una lista infinita di parole erudite che l’homo sanza lettere si sforza per tutta la vita di imparare. E mentre Ludovico ribalta alleanze – chiamando in Italia i francesi, sobillando il sultano per rovesciare Turchi su Venezia – Leonardo crea apparati effimeri per feste di corte. Del suo ultimo periodo ci resta la sala delle Asse, zona di ricevimenti dove il Da Vinci dipinge un vibrante incontro con la natura, un pergolato di rami di gelso a corona di uno stemma e di 4 iscrizioni che celebrano il trionfo politico del Moro. Ma Ludovico non lo gusterà a lungo: vittima di se stesso, “volpe dolorosa”, finisce scalzato da quei francesi che aveva chiamato per liberarsi degli aragonesi di Napoli. Tradimento fra i tradimenti – cos’altro dipinge in fondo Leonardo sui muri del Cenacolo di Santa Maria delle Grazie? – è il fido comandante del castello ad aprire le porte alle armate nemiche, guidate nientemeno che da un Trivulzio, avo del collezionista don Carlo. I francesi entrano nella dimora sforzesca come Sparta entra ad Atene. Mentre il modello della (mai fusa) statua equestre fa da bersaglio ai balestrieri guasconi, le porte d’Italia si spalancano su 350 anni di dominazione straniera.

1. continua

Quando sotto i gelsi di Leonardo misero a dormire i cavalli

Le pietre e il popolo, il Castello Sforzesco e Milano. Quando – nel 1499 – il vile castellano Bernardino della Corte apre le porte a tradimento consegnando la fortezza ai Francesi, non è solo la fine del Moro, duca di Milano. E’ il tramonto del dominio sforzesco, dello splendore della corte e della città ad essa legata; è il capolinea di un’epoca. Abbandonata la veste regale, dispersi gli arazzi, lacerati gli affreschi, il Castello perde l’anima. L’identità dello spazio si sgretola. Da residenza ducale in dialogo col regno, le pietre tornano all’antica vocazione di rocca isolata dalla vita comune, rivolta contro la città. Per (quasi) 400 anni, il destino dell’ex palazzo gentilizio sarà quello di vegliare sull’obbedienza dei sudditi, spolverando i cannoni in caso d’insubordinazione. Presenza nemica, costante minaccia.

Le pietre e il popolo, il Castello Sforzesco e Milano. Quando – nel 1499 – il vile castellano Bernardino della Corte apre le porte a tradimento consegnando la fortezza ai Francesi, non è solo la fine del Moro, duca di Milano. E’ il tramonto del dominio sforzesco, dello splendore della corte e della città ad essa legata; è il capolinea di un’epoca. Abbandonata la veste regale, dispersi gli arazzi, lacerati gli affreschi, il Castello perde l’anima. L’identità dello spazio si sgretola. Da residenza ducale in dialogo col regno, le pietre tornano all’antica vocazione di rocca isolata dalla vita comune, rivolta contro la città. Per (quasi) 400 anni, il destino dell’ex palazzo gentilizio sarà quello di vegliare sull’obbedienza dei sudditi, spolverando i cannoni in caso d’insubordinazione. Presenza nemica, costante minaccia.

Il principe francese che sorride alla morte- Per scarsità di documenti, difficile rinvenire i passi di questo cammino a ritroso nell’identità del monumento: impossibile sapere quando gli emblemi si dissolvono nella Cappella Ducale, o quando i gelsi leonardeschi della Sala delle Asse vengono coperti da una mano di bianco. Una cronaca militare racconta che proprio sotto l’affresco del Da Vinci c’è il passaggio di consegne fra il comandante del forte e il nuovo capo dell’esercito francese, Gaston de Foix, nipote di Re Luigi XII. Il condottiero cade sul campo a Ravenna, a 22 anni. E’ lui il giovinetto in marmo che riposa oggi nel Castello, “quasi tutto lieto nel sembiante così morto, per le vittorie avute” (Vasari). I francesi vengono cacciati dal ducato prima che i vari pezzi del suo monumento funebre possano essere assemblati; ma non prima di aver distrutto la torre del Filarete. Adibita ad armeria, la torre salta in aria nel 1521 a causa della distrazione di un soldato, che vi fa esplodere una bomba. Una partenza col botto per i conquistatori del Moro, che vedono il rientro a palazzo dei figli del Duca. Sarà un regno breve e senza lasciti: quando l’ultimo degli Sforza muore, il ducato passa all’imperatore Carlo V – quello sul cui impero non tramonta mai il sole. E’ lui a girare la città al figlio Filippo, re di Spagna.

Una stalla sotto i gelsi di Leonardo – Se Milano è un punto strategico per la conservazione del potere in Italia, il suo Castello è il contenitore ideale per riporre gli utensili della dominazione. Caserma e stalla, dirette da un Governatore: ecco la reggia sforzesca sotto la sovranità spagnola. Le pietre si trasformano, cambiano pelle, si portano addosso tutte le violazioni, i traumi, le metamorfosi dell’opera umana. La guarnigione impiantata sotto i soffitti lasciati dal Moro a gloria della stirpe e eredità del mondo, ospita fino a 3000 uomini: è una delle più grandi d’Europa. I nuovi  padroni devono sentirsi piuttosto insicuri, perché come primo atto di governo avvolgono la antiche mura della Ghirlanda con una nuova fascia protettiva, aggiungendo 3 chilometri di bastioni. Le antiche sale affrescate lasciano il posto alle dispense; pollai in muratura affollano i cortili. Un ospedale viene tirato su per separare i malati di peste. Non si sa in quali delle stanze ducali trovi ostello una falegnameria. “Tutto quanto poteva esser guasto dal tempo, o cancellato dall’arme dell’imbiancatore, lo fu durante il dominio spagnolo”. Nel Castello – opera mai finita – trovano posto un’osteria, due chiese, varie botteghe. Il mantenimento della guarnigione è a carico dei milanesi (già afflitti da pestilenze e tasse di ogni tipo): nel 1603, venuti in delegazione a protestare per l’ennesimo aumento delle imposte, i rappresentanti della città finiscono in cella. Quando agli inizi del ‘700, il ducato di Milano è ceduto dalla Spagna agli Asburgo, non cambia granché: stalla e caserma era, caserma e stalla rimane. I cavalli dormono sotto i gelsi di Leonardo. Del transito austriaco resta solo la statua di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei soldati; ancor oggi ‘San Giùan ne pu né men’ (San Giovanni né più né meno) leva il dito al cielo dal cortile della Piazza d’Armi. Quella che un tempo abbracciava la città. E che ora la minaccia.

padroni devono sentirsi piuttosto insicuri, perché come primo atto di governo avvolgono la antiche mura della Ghirlanda con una nuova fascia protettiva, aggiungendo 3 chilometri di bastioni. Le antiche sale affrescate lasciano il posto alle dispense; pollai in muratura affollano i cortili. Un ospedale viene tirato su per separare i malati di peste. Non si sa in quali delle stanze ducali trovi ostello una falegnameria. “Tutto quanto poteva esser guasto dal tempo, o cancellato dall’arme dell’imbiancatore, lo fu durante il dominio spagnolo”. Nel Castello – opera mai finita – trovano posto un’osteria, due chiese, varie botteghe. Il mantenimento della guarnigione è a carico dei milanesi (già afflitti da pestilenze e tasse di ogni tipo): nel 1603, venuti in delegazione a protestare per l’ennesimo aumento delle imposte, i rappresentanti della città finiscono in cella. Quando agli inizi del ‘700, il ducato di Milano è ceduto dalla Spagna agli Asburgo, non cambia granché: stalla e caserma era, caserma e stalla rimane. I cavalli dormono sotto i gelsi di Leonardo. Del transito austriaco resta solo la statua di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei soldati; ancor oggi ‘San Giùan ne pu né men’ (San Giovanni né più né meno) leva il dito al cielo dal cortile della Piazza d’Armi. Quella che un tempo abbracciava la città. E che ora la minaccia.

Gli spari sulla folla – Le armate francesi non sono ancora arrivate, nel 1796, e già i milanesi hanno in mano i picconi: 300 anni di tirannide si specchiano nei camminamenti della fortezza. A Napoleone non pare vero: fra le grida esultanti del popolo, il generale inizia la demolizione dei bastioni a stella tirati su dagli spagnoli. Il (futuro) imperatore ha grandi progetti per Milano, vuole farne la seconda città dell’impero, spazzare via il vecchiume. Basta con le rocche fortificate a protezione dei sovrani: nel progetto urbanistico del nuovo signore, un’immensa piazza circolare aperta – idea che rimane nel nome di foro Bonaparte – è collegata ai bastioni e ad un arco di trionfo. Il Castello non serve più: in torre Santo Spirito sono già pronti gli alloggiamenti per la polvere da sparo. Manca un niente, ma la Storia vuole altrimenti. Napoleone cade prima di dare fuoco alla miccia: stavolta è la sorte a salvare la pietre. Rimasta in piedi, la fortezza si riconsegna agli antichi padroni, gli Austriaci. Il primo passo della Restaurazione è verso le merlature delle due torri di facciata, abbattute per far posto ai cannoni rivolti a intimidire la città. Niente di nuovo: prigioni e fossati tornano a rafforzare il fortilizio. Durante le famose Cinque Giornate, Radetzky spara sulla folla: le segrete del Castello si riempiono di semplici cittadini e patrioti, molti corpi saranno scoperti solo alla partenza delle truppe. Quando nel 1859 Milano è saldamente in mano sabauda, la popolazione si abbandona ad una sorta di Bastiglia, saccheggiando ciò che può, armi, suppellettili, denaro. Secoli di sopraffazioni si sfogano sulle pietre, riportate al proprio destino di “vano cumolo di sassi’. Scrive Machiavelli che le fortezze “non ti giovano in alcuna parte, perché o le si perdono per fraude di chi le guarda, o per fame, o per violenza di chi le assalta”. Ma agli inizi del regno d’Italia, il Castello Sforzesco sembra essere definitivamente condannato anche da qualcosa che il cancelliere fiorentino non poteva prevedere: l’espansione edilizia.

E allora buttiamo giù il Duomo – ‘Facciamolo a pezzi’: la tentazione di abbattere il simbolo dell’oppressione è forte. A fine ‘800 poche voci sembrano levarsi in difesa di quello che appare un mezzo rudere, per di più ostacolo alle necessità del progresso. La crescita urbana ha fame di spazio: il piano regolatore prevede una bella lottizzazione, che parte dal parco e si mangia una fetta importante dell’edificio. Le cose sembrano fatte. E invece…

Invece si leva la voce di una delle persone “più note e meno viste di Milano”, l’architetto Luca Beltrami. Le cui paradossali parole in consiglio comunale hanno un effetto dirompente: “E allora, già che ci siamo, buttiamo giù anche il Duomo!”. Beltrami pensa che l’arte sia relazione fra le opere e il contesto in cui sono state create: il Castello non è solo contenitore di fatti storici, è esso stesso museo, patrimonio ferito, custode dell’eredità cittadina. L’architetto studia, va a caccia di foto e stampe antiche, fa ricerca. Trova Leonardo nella Sala delle Asse. Riesce ad accendere la passione dei Milanesi, a ricostruire l’orgoglio per questo luogo della memoria. La sua è una visione precisa: per riavvicinare l’antica dimora alla città, bisogna riportarne alla luce l’anima rinascimentale, ridare fiato ai fasti di Leonardo e Bramante. Eliminare ciò che le dominazioni straniere hanno aggiunto. Restituito nelle coscienze – prima ancora che nelle pietre – il gran monumento risorge.

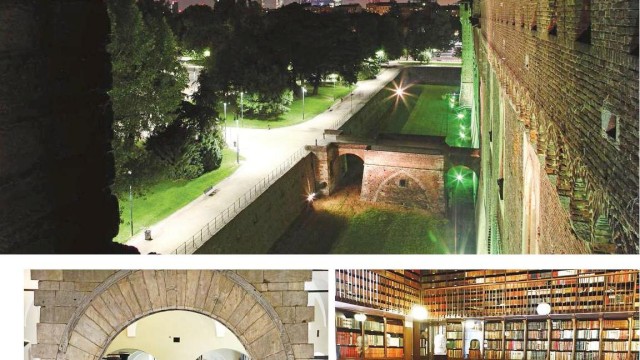

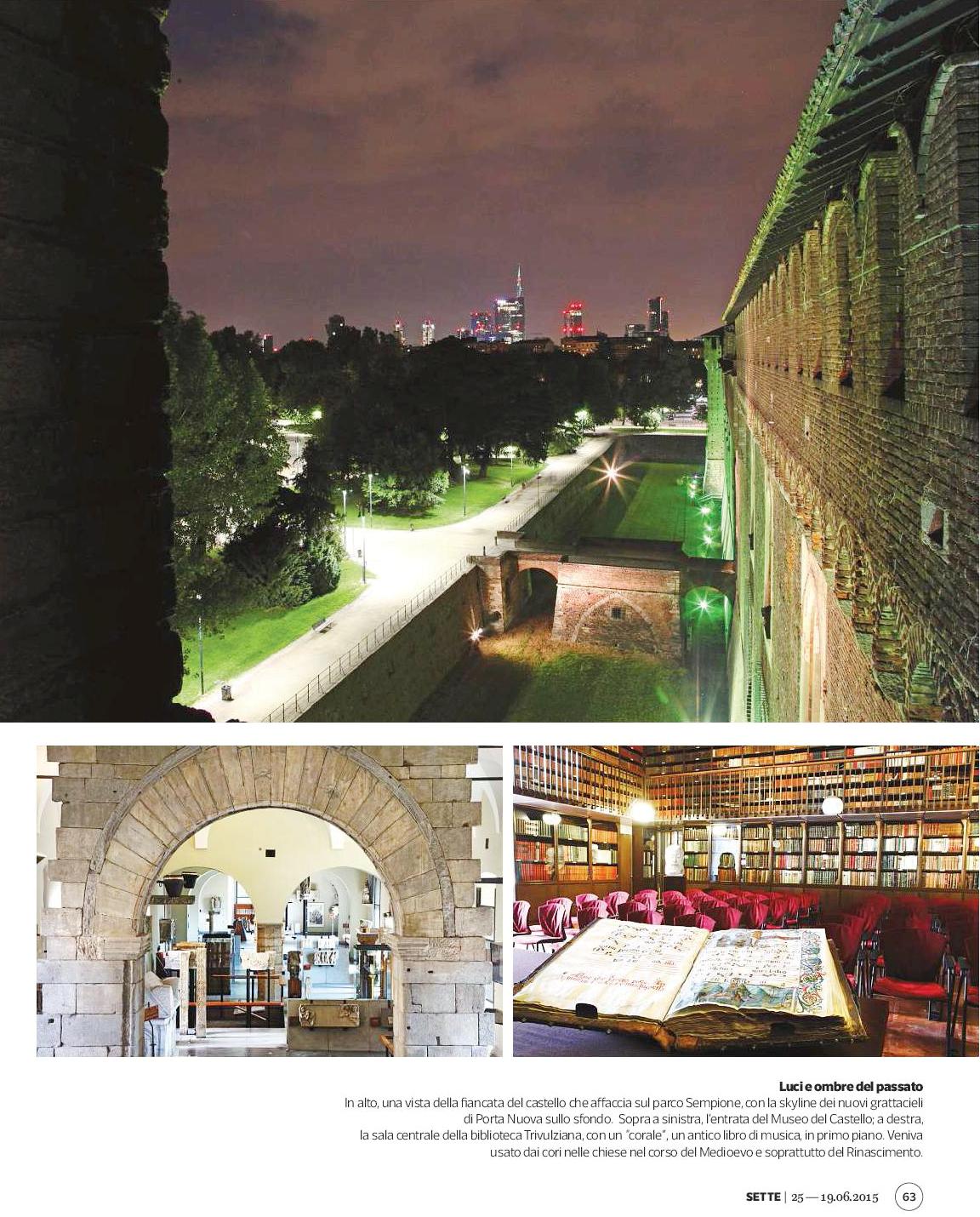

L’arte è di tutti – La Ghirlanda viene demolita, la torre di Bona riportata all’antico aspetto. Riaffiorano tracce di pitture sforzesche, gli ori della Cappella Ducale e l’Argo a guardia della Sala del Tesoro. Risorge la Torre del Filarete, a immagine dello sfondo della ‘Madonna Lia’. Beltrame interviene pesantemente sui gelsi leonardeschi nella Sala delle Asse: vuole ‘rifare’ l’antico, anche a costo di stravolgerlo. Non tocca l’Ospedale degli Spagnoli, pensando che niente dei vecchi dominatori valga la pena d’esser scoperto (o conservato). “L’arte è di tutti”, afferma più volte lo studioso, che non è certo un socialista. Ma crede fermamente nel valore dell’arte come collante per la costruzione dell’identità nazionale, e del diritto di ciascuno a farne esperienza. Trascinati dalla sua spinta, i Milanesi non si fanno pregare. Le donazioni fioccano. Fra queste, le 300 mila stampe di Achille Bertarelli, collezionista innovatore che raccoglie di tutto un po’, all’insegna del motto “Non sappiamo che valore avranno in futuro questi documenti, intanto cominciamo a preservarli”. Rimesso in piedi, il Castello apre le porte alla raccolta Bertarelli, così come ai Musei Civici di Milano, da quello del Risorgimento all’Arte Antica, dall’Archivio Storico al Fotografico. La ‘cittadella della cultura’ ideata da Beltrame – luogo di edificazione di coscienza civica – si fa spazio nel cuore della città.

L’arte è di tutti – La Ghirlanda viene demolita, la torre di Bona riportata all’antico aspetto. Riaffiorano tracce di pitture sforzesche, gli ori della Cappella Ducale e l’Argo a guardia della Sala del Tesoro. Risorge la Torre del Filarete, a immagine dello sfondo della ‘Madonna Lia’. Beltrame interviene pesantemente sui gelsi leonardeschi nella Sala delle Asse: vuole ‘rifare’ l’antico, anche a costo di stravolgerlo. Non tocca l’Ospedale degli Spagnoli, pensando che niente dei vecchi dominatori valga la pena d’esser scoperto (o conservato). “L’arte è di tutti”, afferma più volte lo studioso, che non è certo un socialista. Ma crede fermamente nel valore dell’arte come collante per la costruzione dell’identità nazionale, e del diritto di ciascuno a farne esperienza. Trascinati dalla sua spinta, i Milanesi non si fanno pregare. Le donazioni fioccano. Fra queste, le 300 mila stampe di Achille Bertarelli, collezionista innovatore che raccoglie di tutto un po’, all’insegna del motto “Non sappiamo che valore avranno in futuro questi documenti, intanto cominciamo a preservarli”. Rimesso in piedi, il Castello apre le porte alla raccolta Bertarelli, così come ai Musei Civici di Milano, da quello del Risorgimento all’Arte Antica, dall’Archivio Storico al Fotografico. La ‘cittadella della cultura’ ideata da Beltrame – luogo di edificazione di coscienza civica – si fa spazio nel cuore della città.

Le lacrime di Caterina- Se la prima guerra mondiale scivola senza troppi danni, sono i bombardamenti alleati del 1943 a ferire a morte il patrimonio milanese. I cunicoli sotterranei della Ghirlanda si aprono a rifugio della popolazione stremata, mentre – forse per accelerare una soluzione del conflitto – gli americani non esitano a sbriciolare obiettivi sensibili, normalmente esclusi dagli attacchi aerei. Se i reperti più importanti (e trasportabili) dei musei sono messi in salvo, parte della biblioteca Trivulziana resta sepolta sotto un rovescio di bombe. E’ un colpo fatale: quando la direttrice dell’epoca, Caterina Santoro, torna a cercare l’ufficio, non lo trova più. Polverizzato insieme a tutti gli inventari ottocenteschi. Le lacrime della studiosa mentre si aggira fra le macerie, gridano la sua impotenza per non essere riuscita a salvare quei beni comuni, che pure non le appartengono, ma che sente propri. La Santoro dedica il resto della vita a ricomporre la memoria del patrimonio perduto. Intanto – come sempre in passato – anche questa guerra si trascina via. Le pietre risorgono, forti di una missione senza tempo. Negli anni ’50, il famoso studio di architetti BBPR mette mano ad un nuovo allestimento museale, ideato per superare le ferite del conflitto, consegnando a Milano il delicato, odierno dialogo fra contesto e opere. Con una nobile, gigantesca eccezione.

Il dolore di Michelangelo – Scorporata dall’allestimento che la accolse nel 1952, la Pietà di Michelangelo troneggia oggi solitaria nel (restituito) Ospedale Spagnolo. In questo spazio – coevo alla scultura – il dolore materno inciso dal Maestro rimanda al dolore di chi, fra queste mura, moriva di peste. Capolavoro primadonna, la Pietà non sembra legata al patrimonio che la ospita: non ha relazioni con la storia del Castello, l’artista non venne neppure mai a Milano. Eppure il rapporto con la città è profondo: sono stati i milanesi a volerla fortissimamente qui, impegnandosi nella sottoscrizione pubblica che oltre 60 anni fa raccolse i 135 milioni di lire necessari ad aggiudicarsela. Ancora un atto di cultura in funzione civile, la discesa in campo della popolazione a favore dell’arte vissuta come bene primario. Appropriandosi di questa rarefatta raffigurazione della morte come ritorno alla madre – che Michelangelo scolpì alla fine della vita, pensando forse alla propria madre, così presto perduta – Milano voleva ribadire il ruolo del Castello come acropoli della cultura cittadina, e riaffermarne il valore identitario, la funzione civica identificata da Beltrame. La Pietà come scuola di cittadinanza. Se l’arte è di tutti, il Castello sforzesco è oggi per Milano non (solo) l’appassionata biografia spirituale; è uno spazio aperto sulla vita quotidiana della metropoli, una “piazza del sapere” capace di coniugare passato e futuro, di tramandare conoscenza e bellezza. Un incubatore di civiltà.

Il dolore di Michelangelo – Scorporata dall’allestimento che la accolse nel 1952, la Pietà di Michelangelo troneggia oggi solitaria nel (restituito) Ospedale Spagnolo. In questo spazio – coevo alla scultura – il dolore materno inciso dal Maestro rimanda al dolore di chi, fra queste mura, moriva di peste. Capolavoro primadonna, la Pietà non sembra legata al patrimonio che la ospita: non ha relazioni con la storia del Castello, l’artista non venne neppure mai a Milano. Eppure il rapporto con la città è profondo: sono stati i milanesi a volerla fortissimamente qui, impegnandosi nella sottoscrizione pubblica che oltre 60 anni fa raccolse i 135 milioni di lire necessari ad aggiudicarsela. Ancora un atto di cultura in funzione civile, la discesa in campo della popolazione a favore dell’arte vissuta come bene primario. Appropriandosi di questa rarefatta raffigurazione della morte come ritorno alla madre – che Michelangelo scolpì alla fine della vita, pensando forse alla propria madre, così presto perduta – Milano voleva ribadire il ruolo del Castello come acropoli della cultura cittadina, e riaffermarne il valore identitario, la funzione civica identificata da Beltrame. La Pietà come scuola di cittadinanza. Se l’arte è di tutti, il Castello sforzesco è oggi per Milano non (solo) l’appassionata biografia spirituale; è uno spazio aperto sulla vita quotidiana della metropoli, una “piazza del sapere” capace di coniugare passato e futuro, di tramandare conoscenza e bellezza. Un incubatore di civiltà.

@danielacavini