FIRENZE – Un sogno durato (solo) sei anni. Una capitale a termine, con scadenza risolutamente anticipata rispetto alle attese. Nel 1871 Re e Parlamento chiudono bottega per trasferirsi a Roma, e a Firenze rimangono palazzi vuoti e strade in costruzione. Le imprese vanno in tilt. Per completare i lavori, il Comune si fa strangolare dalle banche. Travolta dai debiti, la città fallisce. Si chiude con una mela avvelenata la favola bella di Firenze capitale, di cui cade quest’anno il 150° anniversario. In sordina come era arrivato Vittorio Emanuele se ne va. Rimasti senza torta e con i cantieri in mano, i fiorentini rumoreggiano. Ma a differenza dei torinesi 6 anni prima – scesi in piazza ad inveire contro Cavour e presi ferocemente a fucilate dalla guardia nazionale – gli eredi di Machiavelli danno prosaico sfogo alla frustrazione dalle pagine dei giornali cittadini: a cosa è servito tutto quel fantasticare su Parigi e Vienna, quell’affannarsi grandioso per modernizzare la città? Il capro espiatorio diventa Giuseppe Poggi, architetto responsabile dei lavori, accusato di “aver speso troppo”. Cade anche il sindaco Ubaldino Peruzzi. E il peggio non si fa attendere: la demolizione del centro storico ripiana – sì – bilanci e portafogli degli speculatori, ma ferisce a morte l’anima della città. Sulle ceneri fredde di Firenze capitale, si consuma il sacco della Firenze Medioevale.

Nelle mani di Napoleone (III)

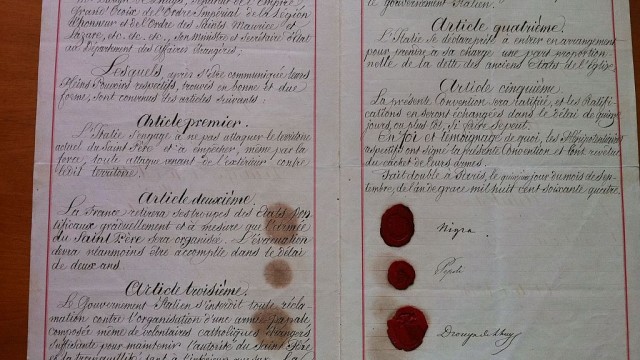

Perché proprio lei? Per la sua storia, la posizione geografica, il prestigio culturale e scientifico: dovendo traslocare, la scelta cade sulla città che ha appena accolto la prima Esposizione Nazionale dello stato unitario. E dove il Re è cresciuto da bambino. Ma per capire come si giunga al trapianto del cuore della neonata nazione, serve il documento (segreto) esposto oggi all’Archivio di Stato di Firenze nell’ambito della mostra “Una Capitale e il suo architetto”, aperta fino al 6 giugno. Si tratta della Convenzione fra Italia e Francia del 1864, firmata per l’appunto da un governo dominato da ministri toscani. Un accordo per cui i Francesi accettano di ritirare entro due anni le truppe di presidio a Roma, in cambio di un impegno da parte dell’Italia a non invadere lo Stato Pontificio. In una clausola a parte, gli italiani acconsentono a spostare la capitale da Torino a Firenze, rinunciando così implicitamente a Roma. Mazzini si oppone violentemente a questa scelta. Senza esito. “Mi sembra per questa città una gran sventura, una tazza di veleno” si lascia sfuggire Ricasoli. Ancora una volta il destino della penisola si gioca a Parigi: finchè Napoleone III protegge il Papa – con un occhio al sostegno dei cattolici – per Cavour e soci è arduo piantare la bandiera nazionale sul Campidoglio. Ma quando la guerra franco prussiana del 1870 volge al peggio – dopo le bastonate ricevute da Bismarck e la perdita di Alsazia e di Lorena – i francesi hanno altro cui pensare. Scomparso il difensore di Pio IX, la breccia di porta Pia diventa quello che in effetti fu: un’escursione. Presa Roma, la corona di capitale passa in un lampo alla legittima e plurisecolare pretendente. Ma nel 1864, tutto questo sembra fantascienza.

Alloggi per 30 mila persone

Firenze è ignara del futuro e decisamente impreparata al presente. Da secoli calibrata sui 120.000 abitanti – poco più dei concittadini di Boccaccio – la neocapitale accoglie la promozione con l’abituale diffidenza. Anzi, questa investitura transitoria le sembra addirittura fastidiosa, ancorché foriera di opportunità. E poi, come scrive Indro Montanelli, “la città è visceralmente legata alla sua Toscanina granducale, e dunque refrattaria ad ambizioni da megalopoli”. La struttura urbanistica in effetti è ancora quella disegnata da Arnolfo di Cambio, un nocciolo duro intorno all’Arno che solo il Vasari ha osato intaccare: strade anguste, antiche mura medievali, spazi verdi destinati a nutrire la popolazione durante gli assedi. In pochi mesi la città di Dante e dei Sepolcri si deve smontare l’ossatura: ci sono da sistemare non solo la Corte e l’apparato burocratico, ma anche 30 mila fra impiegati e militari piemontesi con rispettive famiglie. Un trauma senza precedenti per gli indolenti custodi del Rinascimento, che affidano all’architetto Giuseppe Poggi il compito di tirar fuori un progetto e metterlo in atto in fretta e furia. Un piano di prestito pubblico da 30 milioni di lire, per una rivoluzione urbanistica con l’orologio alle costole.

L’arrivo del Re

L’arrivo del Re

Il segno tangibile che si fa sul serio è l’arrivo di Vittorio Emanuele II: il 3 febbraio 1865, praticamente di notte, il treno con a bordo il Re Galantuomo entra in stazione. Un atto annunciato laconicamente la mattina stessa, con una nota in Gazzetta Ufficiale: “Sua Maestà è partito da Torino per Firenze”. Anche i giornali sono presi in contropiede: la ‘Nazione’, il più importante quotidiano cittadino, dà la notizia solo il giorno dopo, in un taglio basso di pagina 2. In effetti sembra quasi una fuga: Torino è scesa in piazza per difendere il diritto a restare capitale, ci sono stati morti e feriti. Il sovrano ha preferito non indugiare e mettere la città – e tutto il paese – di fronte al fatto compiuto. In ogni caso la nuova reggia è pronta da sempre: Palazzo Pitti ha albergato prima la corte medicea, poi gli Asburgo-Lorena. Adesso arrivano i damaschi rossi e i nuovi arredi sabaudi, e con essi balli principeschi, gran galà, visite di stato. Ma in fondo il re ‘per grazia di Dio e volontà della nazione’ ha gusti semplici, sceglie 14 stanze a piano terra e un’uscita secondaria da cui (chiunque) può entrare ed uscire senza troppo scompiglio per le guardie. E’ vedovo dal 1855, ama la caccia, il biliardo, i cavalli – e infatti fa costruire le nuove scuderie reali, verso Porta Romana – ma soprattutto le donne. A pochi chilometri da Firenze, a villa La Petraia, viene sistemata Rosa Vercellana, la ´bella Rosina’, sua amante ufficiale da quasi vent’anni, madre di due suoi figli e infine anche moglie – ma mai regina. Va spesso a trovarla, da lei si fa cucinare piatti piemontesi. Aspettando Roma. Mentre a Firenze il grande piano di lavori pubblici è ormai lanciato.

Le requisizioni dei conventi

Per prima cosa l’architetto Poggi cerca di sfruttare l’esistente, pescando nell’abbondanza di palazzi e conventi. All’uso dei primi non ci sono alternative: così gli Uffizi aprono le porte al Senato, Palazzo Medici Riccardi fa posto agli Interni, il Salone dei Cinquecento si attrezza per accogliere la Camera dei Deputati (da qui Ricasoli annuncia la guerra contro l’Austria nel ’66). Si tratta spesso di grandi traslochi di cose e persone, bisognosi di pesanti lavori di adattamento: nella fretta, scompaiono il Tesoretto di Cosimo I a Palazzo Vecchio, sacrificato per far posto a una scala, e il teatro granducale del Buontalenti, tolto di mezzo agli Uffizi per accomodare i Senatori. Tutto sommato, poteva andar assai peggio. Sui conventi invece si scatena – e poteva mancare? – la protesta. Dopo le chiusure imposte dal Granduca Leopoldo e le cancellazioni dell’era napoleonica, la Restaurazione ha riaperto le porte di molti monasteri. Di fronte alle requisizioni, i fedeli inveiscono, i papisti alzano la voce, ma non c’è niente da fare: ciò che non hanno potuto rivoluzioni e riforme, lo fa la fame di spazi della neo capitale. Così il Ministero della Guerra si prende S. Caterina, l’Istruzione si fa largo a S. Firenze, la Corte di Cassazione s’installa in S. Maria Novella e la Marina si adatta a S. Jacopo Soprarno. Bene o male, in tempi assolutamente eccezionali, la macchina di governo viene assorbita. Il vezzoso capoluogo del Rinascimento si gonfia di burocrati piemontesi, che portano le mezzemaniche nere per non logorare i gomiti alle giacche: a Torino si intendevano nel bel dialetto piemontese, a Firenze son costretti a parlare italiano. Il seicentesimo compleanno di Dante è festeggiato in gran pompa da torinesi e fiorentini insieme, uniti in piazza S. Croce sotto la gigantesca statua dell’Alighieri. Si moltiplicano i salotti culturali, arrivano ambasciatori e giornalisti, Manzoni e Dostoevskij: la città brilla in Europa. Un lascito destinato a durare.

Addio alle mura medioevali

Svuotare e riempire edifici storici sembra comunque il problema minore: dove alloggiare i nuovi arrivi? La città murata deve aprirsi, schiudere il nucleo medioevale, creare nuovi spazi. Ma anche espropriare in massa. Su modello delle grandi capitali europee – Parigi, Londra, Vienna – il Comune decide di abbattere le antiche mura e inglobare i territori circostanti. L’architetto Poggi obbedisce: i nuovi quartieri borghesi disegnati nel suo piano regolatore – destinato a sopravvivere per oltre 50 anni – sono animati da strade ampie, punteggiate di grandi piazze verdi. L’antica cerchia muraria cade in tempi record, ed è sostituita da grandi viali alberati, cerniera fra la città vecchia e quella nuova. Le mura vanno giù non senza contrasti: c’era proprio bisogno di polverizzare il passato per far posto al futuro? “Il nome di Poggi passerà alla storia anche per questa distruzione – spiega Piero Marchi, curatore della mostra organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 150 anniversario – in realtà l’architetto obbedì ad una richiesta: anzi, sarà proprio lui a salvare almeno le vecchie porte”. “Poggi ha un’idea precisa della Firenze del futuro – commenta lo storico dell’arte fiorentino Tomaso Montanari –Vuole proiettare nel ‘900 una capitale moderna, a misura dell’alta borghesia che deve amministrarla, e dello Stato che rappresenta. A differenza di quanto accade oggi, il suo è un piano visionario e fiducioso”. L’architetto realizza il ‘Viale dei colli’, sinuoso percorso sulle colline culminante con Piazzale Michelangelo, terrazza-belvedere divenuta icona nel mondo. E ancora, mette mano a fognature e acquedotti, riordina le sponde dell’Arno, ipotizza grandiosi bagni pubblici, e anche una nuova stazione ferroviaria…. Ma non ci saranno né tempo né soldi per realizzarla.

Disoccupazione e tasse

Disoccupazione e tasse

Mentre il vertiginoso incremento nell’edilizia svolge una funzione di traino per la città, migliaia di fiorentini vengono sfrattati: la fame di case aumenta. Per calmierare la penuria di alloggi a buon mercato, spuntano ricoveri in ferro e legno, presi d’assalto dai ceti popolari (e non solo). Intanto affitti e generi alimentari schizzano alle stelle. A complicare le cose per la popolazione, ci si mette la tassa sul macinato, imposta dal governo per rimpinguare le casse svuotate dalla Terza Guerra d’indipendenza. Ma questo è ancora niente: dopo il guizzo di Porta Pia, il ciclo speculativo e finanziario innestato su espropriazioni e lavori pubblici, finisce per travolgere l’(ormai ex) capitale. L’improvviso esodo di migliaia di persone verso Roma lascia case e negozi sfitti, ditte fallite, attività dismesse. La disoccupazione s’impenna. Per chiudere i lavori ormai avviati, Firenze s’indebita pesantemente. A poco serve che il demanio offra Palazzo Vecchio in dono alla città, per risarcirla dello sforzo fatto. Non ci sarà nessun aiuto di Stato, né qualche dilazione misericordiosa nei pagamenti. E’ il 1878: la “benemerita della nazione per liberalità e patriottismo” s’accascia. La fuga della capitale ha lasciato uno strascico di 90 milioni di perdite, e firmato il fallimento del bilancio fiorentino. Con buona pace dell’adagio popolare “Torino piange quando il prence parte, e Roma esulta quando il prence arriva. Firenze culla della poesia e dell’arte, se ne infischia quando arriva e quando parte”. L’architetto Poggi e il sindaco Peruzzi sono travolti dalle polemiche (e anche da un’inchiesta parlamentare, che li scioglierà però da qualsiasi responsabilità). La crisi economica si trascina per anni: nel 1892, quattro fiorentini su dieci sono riconosciuti ufficialmente poveri.

Picconi all’opera

E cosa c’è di meglio di un nuovo boom edilizio per risollevare destino (e casse) comunali? Nato dove i Romani avevano collocato il Foro, punto d’incontro fra cardo e decumano, il Mercato Vecchio di Firenze è il centro geografico della città, da secoli cuore pulsante dell’economia del quotidiano. Un’occhiata alla toponomastica la dice lunga: piazza dell’Olio, delle Cipolle, del Vino, della Paglia, delle Uova, delle Noci, via dei Pellicciai, delle Ceste, degli Agli, dei Rigattieri, Loggia dei Tavernai … E’ un insalubre nucleo medievale, fatto di strade piccole, popolate dai ceti più umili e da sbandati: unica zona in cui chi è diventato povero può ancora trovare una casa. Ma è anche dedalo antico di piazze e logge mercantili, case-torri e chiese, botteghe e sedi delle Arti. C’è persino il ghetto ebraico. Il piano Poggi già prevedeva lo spostamento del Mercato Vecchio in una nuova struttura in S. Lorenzo, ma il trasloco della capitale ha bloccato il progetto. All’inizio degli anni ’80, si riparte: un’aggressiva campagna stampa dà voce alla tesi degli ‘igienisti’ secondo cui è tempo di far entrare il sole nei vicoli fiorentini. Nel 1885 il Comune inizia un massiccio risanamento della zona, destinato a non fermarsi alle miserabili baracche del mercato. Partono gli espropri, in qualche mese 1.800 famiglie sono evacuate. Ad opporsi alle demolizioni sono in pochi: c’è la Società per la protezione dei monumenti antichi, che parla di ‘suicidio del Comune di Firenze’. Ci sono i soliti inglesi, che hanno eletto la città a capitale dell’anima e che ci vivono in colonie permanenti. Ma è davvero solo un’esigenza di bonifica, quella che porta a spianare senza esitazioni il millenario cuore della città? In realtà l’‘affare del centro’ fa gola a politici e speculatori. “Lo sventramento è un’occasione per i privati di rimettersi in gioco – afferma l’urbanista fiorentino Marco Dezzi Bardeschi – le imprese tornano a lavorare. Il Comune può superare la crisi”. “La demolizione è certo un’operazione immobiliare, ma non ha un legame diretto con i lasciti del periodo precedente – replica Eugenio Giani, presidente del comitato Firenze Capitale – Fase storica e classe politica sono diversi”. Anche se a decidere sono nuovi amministratori, i picconi si abbattono su 50.000 metri quadri di storia: quando il turbine di calcinacci e polvere evapora, sono scomparse centinaia di case, botteghe, magazzini, 6 chiese antiche, 2 sinagoghe, dodici palazzi nobiliari e 20 torri. Un insieme unico al mondo di strade e vicoli medievali che poteva essere ventilato, fognato, risanato: viene semplicemente raso al suolo. Anche il riaffiorato Tempio di Giove e gli antichi resti dei palazzi romani sono demoliti. Contornata da strade larghe e rettilinee per favorire il transito delle carrozze, sorge Piazza Vittorio Emanuele (oggi Piazza della Repubblica), salotto della borghesia fiorentina, brulicante di grandi palazzi, caffè, hotel di lusso, uffici di rappresentanza. Sul tutto campeggia un arco trionfale, con immancabile epigrafe a futura memoria: “L’antico centro della città, da secolare squallore, a vita nuova restituito”. Di diverso parere il famoso pittore macchiaiolo Telemaco Signorini: a che gli chiede durante i lavori se abbia gli occhi lacrimosi per quelle “porcherie” che vengono giù, risponde: “No, piango sulle porcherie che vengon su”.

@danielacavini

[…] Nel libro non si parla solo dell’architetto Giuseppe Poggi che tra il 1860 1 il 1880 si incaricò del Piano regolatore della città, ma anche dell’architetto Giuseppe Martelli che si occupò dell’Esposizione italiana del 1861. In aggiunta segnaliamo un articolo, ben fatto, di Daniela Cavini. […]